Il était une fois la Comédie-Française

Conservatrice des archives de la Comédie-Française, Agathe Sanjuan veille sur le patrimoine de l’institution et dirige sa Bibliothèque-musée depuis 2008. Elle a assuré le commissariat de plusieurs expositions et participe régulièrement aux publications et aux travaux de recherche portant sur l’histoire du théâtre, comme le vaste projet numérique des registres de la Comédie-Française. Elle a coécrit avec Martial Poirson, Comédie-Française, une histoire du théâtre paru en 2018 aux Editions du Seuil.

Sept ans après la mort de son comédien fétiche, Louis XIV décide de créer une seule et unique troupe de théâtre à Paris : la Comédie-Française. Agathe Sanjuan, conservatrice des archives de l’institution parisienne revient sur la décision royale et ses conséquences.

La Comédie-Française est fondée en 1680. Pourquoi ?

La décision de Louis XIV représente l’aboutissement de tout un processus de concentration des institutions de création artistique, dans le sillage de l’Académie royale de danse, fondée en 1661, et de l’Académie royale de musique en 1669. Pour ce qui est du théâtre, le processus démarre dès la mort de Molière, en 1673. Les comédiens du Marais rejoignent alors, sur ordre royal, la troupe des comédiens de Molière. La salle du Palais-royal étant désormais occupée par Lully et ses musiciens, la nouvelle troupe s'installe rive gauche à l'Hôtel Guénégaud, rue Mazarine. Mais cette première entreprise de fusion des troupes n’aboutit pas totalement : Louis XIV ne parvient pas à joindre cette nouvelle troupe à celle, rivale, de l’Hôtel de Bourgogne. Il est possible qu’il y ait eu des résistances de la part des comédiens... Il faut attendre la mort du grand comédien La Thorillière, en juillet 1680, pour fusionner les deux troupes et fonder la Comédie-Française. Le 25 août, les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne et ceux de l'Hôtel Guénégaud donnent leur première représentation commune. Le 21 octobre, une lettre de cachet, signée à Versailles, consacre officiellement la fondation d'une troupe unique, dans le but de « rendre les représentations des comédies plus parfaites ». Outre la recherche de l’excellence – et de la fin de la concurrence acharnée entre les salle -, une telle concentration des forces théâtrales garantit au pouvoir politique une mainmise forte sur les institutions artistiques.

Que devient la troupe du roi et son répertoire ?

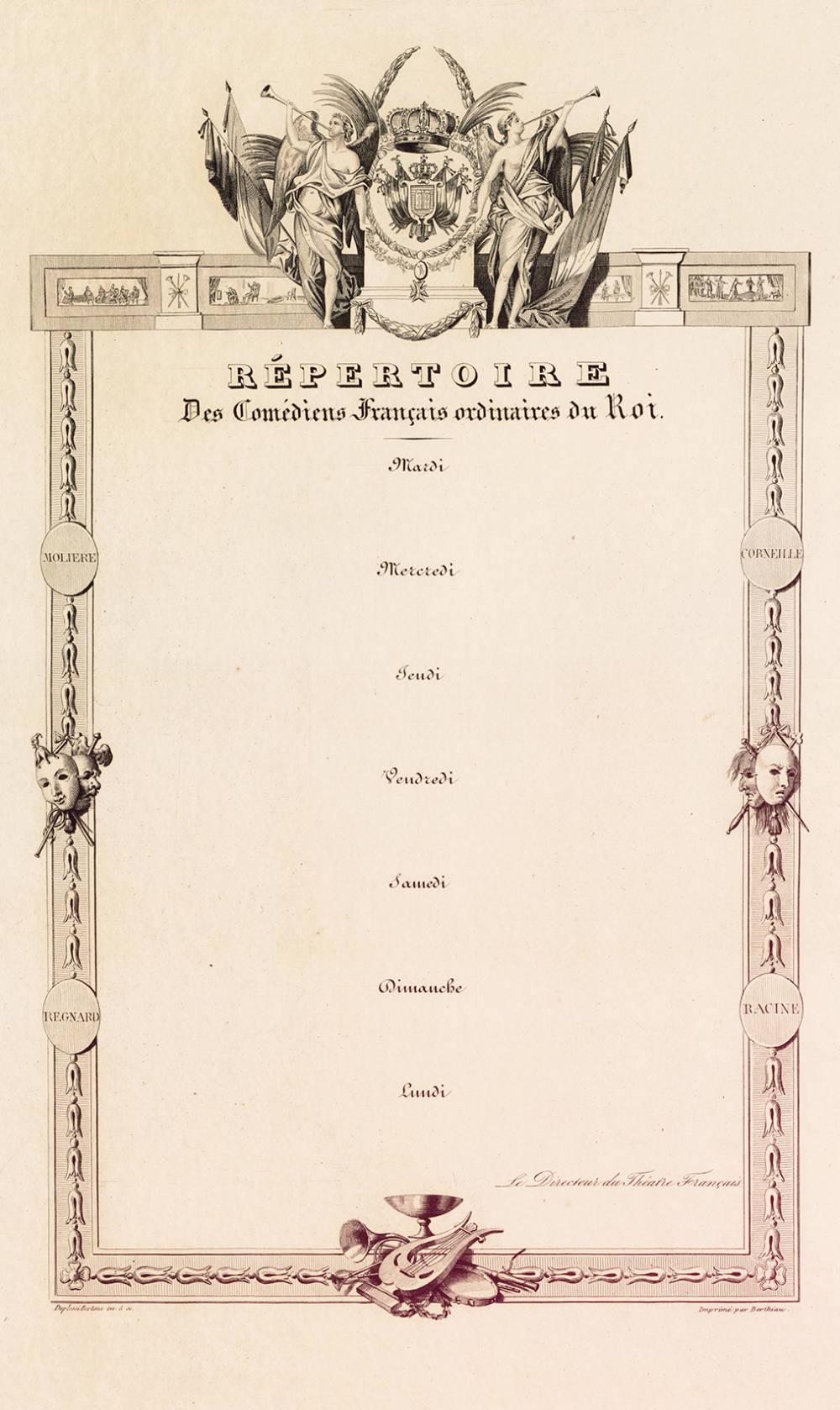

Le roi opère une sélection des comédiens et garde les meilleurs. La nouvelle troupe est composée de 27 comédiens et comédiennes. Quelques semaines plus tard, le 5 janvier 1861, les Comédiens-Français se lient entre eux, selon les anciennes traditions des troupes théâtrales, par un acte d'association qui ne sera jamais remis en cause. La troupe réunit des comédiens fameux, tels que Armande Béjart, Catherine De Brie, La Grange, Hubert, Du Croisy, Baron, Jeanne Beauval, Mademoiselle Champmeslé, l'interprète favorite de Racine, Poisson… L’ancienne troupe de Molière garde l’ascendant : c’est le comédien La Grange, ancien bras droit du dramaturge, qui dirige. La Grange est une personnalité très importante : il a la main sur les affaires financières et continue de tenir les registres de comptes, des documents très précieux pour comprendre, aujourd’hui, le fonctionnement de la troupe. La troupe unique jouit du monopole des représentations en français, à Paris et dans les faubourgs. On se dépêche d’intégrer tout le répertoire à succès qui a déjà été joué, celui de Molière évidemment, mais aussi les tragédies de Corneille et de Racine, très souvent à l’affiche dans les premières années d’existence de la Comédie-Française. Entre 1680 et la fin du 18e siècle, le registre journalier répertorie 18500 représentations de comédies et 13200 représentations de tragédies. La supériorité statistique des comédies s’explique par le fait qu’on donne souvent une petite comédie à la suite d’une tragédie, genre noble par excellence. Jamais l’inverse!

Quelle place occupent les comédies-ballets de Molière ?

Jusqu’à la fin du 17e siècle, les comédies-ballet sont souvent données et appréciées du public. Les représentations sont plus irrégulières au début du siècle des Lumières et elles sont finalement assez peu jouées à partir de 1725. Les premières années, on compte entre 15 et 25 représentations par an et de nombreuses reprises, notamment du Bourgeois gentilhomme et du Malade imaginaire. Le rythme descend ensuite à cinq à dix représentations par an et, à partir de 1725, on relève seulement quelques représentations par saison. La raison principale est le coût très élevé de ces grandes productions, qui reviennent très cher à la troupe, puisqu’il faut engager des musiciens et des danseurs supplémentaires. Psyché, de nouveau à l’affiche en 1684, a coûté une petite fortune ! Le goût du public entre aussi en compte : certaines comédies-ballet s’en sortent très bien, comme Le Bourgeois gentilhomme, Le Malade imaginaire ou Monsieur de Pourceaugnac, tandis que d’autres, d’une veine plus galante et pastorale, passent davantage de mode. C’est le cas des Fâcheux ou de La Princesse d’Elide.

Quelles sont les conséquences de la création de la Comédie-Française sur la vie théâtrale parisienne ?

La conséquence est très claire pour les auteurs dramatiques : ils n’ont plus le choix entre plusieurs troupes et n’ont désormais plus qu’un seul interlocuteur vers qui se tourner. Pour le public, l’offre est moins variée, mais attention, la Comédie-Française n’est pas l’unique lieu de théâtre de la capitale. Outre l’Académie royale de musique qui joue les tragédies lyriques de Lully, il y a la troupe régulière des Comédiens italiens et un lieu populaire qui tire son épingle du jeu : la foire et ses théâtres de tréteaux. Italiens et troupes de foire empiètent volontiers sur le monopole des Comédiens français et une petite rivalité perdure. En 1697, un ordre du roi frappe la troupe des Comédiens italiens : elle est désormais interdite de jouer à Paris. Pire, ils sont expulsés de la capitale. Ils avaient joué une pièce intitulée La Fausse prude, dans laquelle le public pensait reconnaître Mme de Maintenon, épouse morganatique de Louis XIV. Conséquence immédiate : la troupe fut interdite, puis dispersée.

La nouvelle troupe de la Comédie-Française reçoit une pension royale. En contrepartie, quelles contraintes pèsent sur les comédiens ?

Le montant de cette pension est faible, elle est payée irrégulièrement, mais la troupe a le monopole du répertoire français dans Paris et ses faubourgs : un privilège énorme! En échange, la troupe doit jouer dans les résidences royales dès que le roi en exprime le souhait - elle est à son entière disposition, et elle est contrôlée par l'administration royale.

DE PAR LE ROY

SA MAJESTÉ, ayant estimé a propos de réunir les deux troupes de comédiens establis à l'hostel de Bourgogne et dans la ruë de Guenegaud à Paris, pour n'en faire à l'avenir qu'une seule, afin de rendre les représentations de comédies plus parfaites, par le moyen des acteurs et actrices auxquels Elle a donné place dans la troupe, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu'à l'avenir les deux troupes de comédiens français seront réunies pour ne faire qu'une seule et même troupe, Et sera composée des acteurs et actrices dont la liste sera arrêtée par sa Majesté ; et, pour leur donner moyen de se perfectionner de plus en plus, sa Majesté veut que lad seule troupe puisse représenter les comédies dans Paris, faisant défenses à tous autres comédiens françois de s'établir dans la ville et faubourgs, sans ordre exprès de sa Majesté. Enjoint sa Majesté au Sieur de la Reynie lieutenant général de police de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance. Fait à Versailles le 21e jour du mois d'Octobre 1680.

Louis Colbert