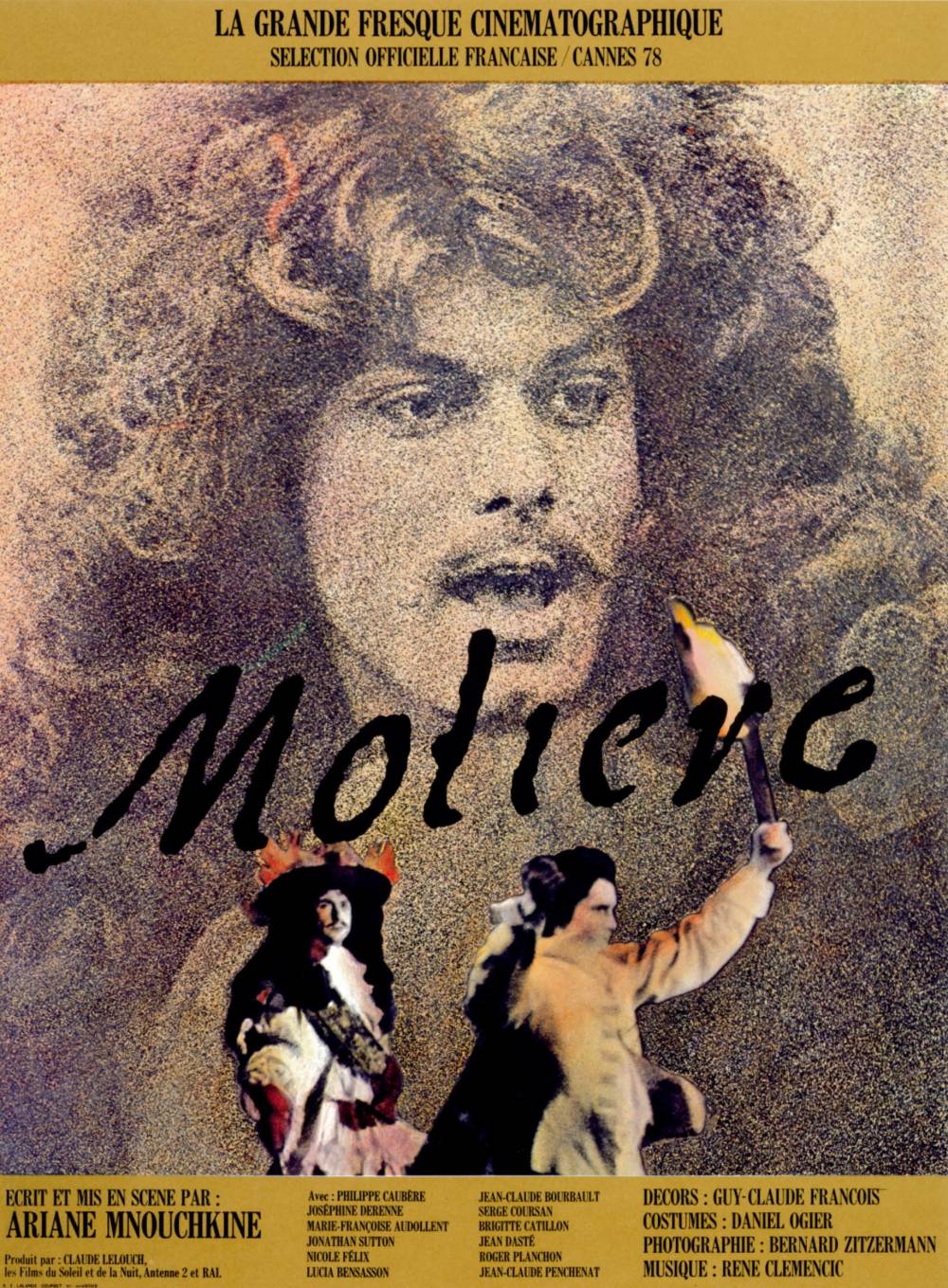

« Je voulais jouer un Molière vivant »

Né en 1950, Philippe Caubère fait ses débuts au Théâtre d’essai d’Aix-en-Provence, avant d’intégrer la troupe d’Ariane Mnouchkine. Dans les années 1970, il est l’un des piliers du Théâtre du Soleil, au sein duquel il joue Molière, dans le film de 1978, avant, de retour sur les planches, de mettre en scène Dom Juan. Dans les années 1980, Philippe Caubère fait notamment partie de l’Atelier-Théâtre de Jean Vilar. Il écrit aussi ses propres spectacles, à la tonalité autobiographique.

Il est peu de dire que Philippe Caubère connaît Molière : il a joué le dramaturge, en 1978, dans le film éponyme d’Ariane Mnouchkine. Le comédien revient sur la construction de ce personnage. Un rôle qui ne s’oublie pas!

On sait très peu de choses sur le caractère de Molière. Comment, malgré ce mystère, avez-vous construit votre personnage ?

Au départ, on pensait que Ariane [Mnouchkine NDLR] choisirait un acteur de cinéma, plus célèbre. Elle a songé un temps à Patrick Dewaere, puis m’a proposé le rôle. Avant de faire son choix, lorsqu’elle commençait son scénario, elle m’avait demandé de griffonner quelques scènes, qui n’ont pas été gardées. J’ai par exemple écrit une scène de rigolade où Molière retrouve ses amis libertins, dont l’homme de lettres Chapelle. Cela avait aidé Ariane à se lancer dans l’écriture. Et puis elle m’a confié penser de plus en plus à moi en écrivant… Lorsqu’elle m’a offert le rôle, j’ai demandé : “Mais c’est qui, Molière ?”. Elle m’a répondu : “C’est toi.” Cela m’avait terrorisé, car je ne savais pas très bien qui j’étais ! Mais je me trouvais quelques points communs avec Molière acteur : j’aimais improviser et, surtout, la Commedia dell’Arte a été un vrai déclic. J’avais un physique de jeune premier, mais l’envie, et le besoin, du jeu comique. Un peu comme Molière qui rêvait d’être tragédien et qui s’est révélé acteur de comédie. Les masques du théâtre italien m’ont permis de jouer quelqu’un qui n’était pas moi : ils m’ont fait naître au théâtre. J’aimais particulièrement le masque d’Arlequin... A partir du moment où l’on porte un masque, c’est le le corps qui joue, de la tête aux pieds. Le corps entier devient élément du langage : tout cela est très moliéresque.

Vous êtes-vous documenté ?

Nous avons tous lu Molière en son temps, le livre de Sylvie Chevalley, conservatrice à la Comédie-Française. Et puis il y avait le Molière qu’on pouvait deviner au détour de ses pièces, en lisant ses textes. Quant à moi, je trouvais ici et là des accointances avec ma vie : les histoires d’amour compliquées, la jalousie, tout cela dans un contexte de vie de troupe… Je regardais beaucoup les images : les bustes, les gravures, les portraits de Molière.

On voit dans le film que Molière rencontre, au fil de sa vie, différents artistes. Quelle a été la place de la musique, chez votre Molière ?

La musique est très présente dans le film, et elle a été essentielle pendant le tournage. La scène la plus flagrante est celle de la mort de Molière : on a essayé plusieurs versions, mais ça ne fonctionnait pas. Puis, un jour, Ariane est arrivée avec L’Air du froid, extrait du Roi Arthur de Purcell. Elle a lancé la musique : nous étions tous prêts à jouer, dans ce grand escalier, mais elle nous a demandé d’improviser et on l’a trouvé, par la musique, la mort de Molière. On fonctionnait beaucoup ainsi, sur le plateau, pendant les six mois de ce long tournage : on nous diffusait de la musique, on rentrait dessus, on improvisait. C’était un vrai moteur de jeu. Et puis pendant le film, Molière fait quelques rencontres musicales, comme celle, sur les routes du Sud, du poète Charles Coypeau d’Assoucy. C’était un peu le Bob Dylan de l’époque ! René Clémencic, qui a composé la bande-originale, connaît très bien le répertoire médiéval et baroque. Il a beaucoup puisé dans les musiques populaires du Moyen-âge pour restituer l’imaginaire de Molière : l’ambiance, folle et subersive, du carnaval.

Quel souvenir gardez-vous de l’accueil fait au film ?

Il a été très mal reçu par la critique, c’était assez terrible. Je pense que l’on s’attendait à un récit plus conventionnel, à l’image des feuilletons en costume d’époque qu’on pouvait voir à la télévision. Je pense qu’un Molière plus franchouillard ou, au contraire, carrément américanisé, aurait été mieux accueilli. Voir même un Molière plus littéraire, moins lyrique, moins politique, moins cru aussi. La vision des rues boueuses du Paris du 17e siècle et des pulsions du carnaval ont sans doute dérouté. Ce que proposait Ariane, une fresque romantique, a été reçue comme une provocation. À l’époque, les fictions qui existaient sur Molière s’inspiraient essentiellement du livre de Grimarest, La Vie de Monsieur de Molière, qui fut quasiment son contemporain, mais qui regorge d’inepties. Le Théâtre du Soleil était plutôt attiré par le côté russe de la force avec la très belle fiction de Boulgakov, Le roman de Monsieur de Molière. Heureusement, du côté du public, l’accueil a été incroyable : ce Molière, qui finalement était dans la vie, a plu.

Molière a-t-il continué à occuper une place importante, après que vous ayez déposé votre costume ?

Juste après le tournage, tandis qu’Ariane se lançait dans le montage du film, je me suis lancé dans la mise en scène avec ce qui est sans aucun doute la pièce de Molière que je préfère : Dom Juan. Adolescent, j'ai été très marqué par le magnifique téléfilm de Marcel Bluwal, avec Michel Piccoli en Dom Juan et Claude Brasseur en Sganarelle. Et puis, par la suite, lorsque j’ai quitté le théâtre du Soleil j’ai voulu faire comme Molière… j’ai écrit des pièces !